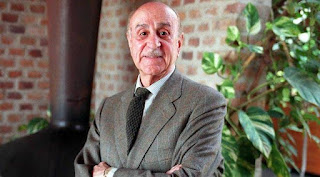

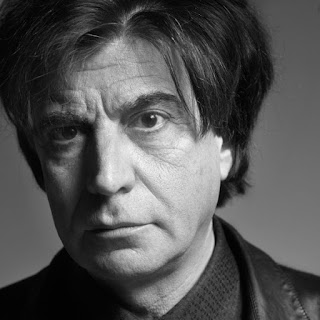

Miguel Fisac

Miguel Fisac nació en 1913 Daimiel (Ciudad Real) en un ambiente de una

familia que no tenía relación alguna con la arquitectura, su padre, Joaquín

Fisac era farmacéutico, muy aficionado a la fotografía, y su madre Amparo

Serna, una mujer sobria. Su infancia transcurrió en este pueblo manchego, en un

ambiente hogareño con un alto sentido familiar y religioso, y unos padres

modernos, que no dudaron en incorporar los avances técnicos a su vida

cotidiana. Miguel, el menor de los tres hermanos, demostró desde pequeño una

gran afición por el dibujo y la pintura, a pesar de no tener ninguna facilidad

innata. En el verano de 1926, a la edad de 13 años, es cuando decidió que tenía

que ser arquitecto. Después de concluir el Bachillerato Universitario en el

Instituto Nacional de Badajoz, se trasladó en 1930 con diecisiete años a Madrid

para preparar el ingreso en la Escuela de Arquitectura. En junio de 1932

consiguió aprobar el ejercicio de estatua en la Escuela de Arquitectura, lo que

le permitió iniciar en ese año su carrera de arquitecto, pero fue interrumpido

por la guerra civil.

Fue el arquitecto más radical e innovador

del siglo pasado en España. Teniendo en cuenta de que este arquitecto estuvo

disconforme con la arquitectura de su tiempo, le llevo a buscar siempre las

mejores soluciones técnicas y estéticas de acuerdo con los nuevos materiales,

logrando un estilo de gran personalidad. En los últimos años de la carrera

estuvo trabajando en los estudios de Ricardo Fernández- Vallespín y en el de

Pedro Muguruza dibujando perspectivas para la reconstrucción de la ciudad de

Santander junto al joven Francisco Javier Sáenz de Oíza.

Para obtener siempre un trabajo estupendo y que estuviera satisfecho,

trabajaba siempre con el mismo formato, preguntándose el por qué, el dónde y el

cómo.

Desde el primer momento fue

rechazando el racionalismo. Fisac se vio influido por arquitectos importantes y

sus obras como por ejemplo Frank Lloyd Wright, Erik Gunnar Asplund con el

neoempirismo y el organicismo nórdico que conoció cuando viajo a Suecia en 1949.En

1955 hace otro de sus grandes viajes por todo el mundo y Estados Unidos, para

conocer las obras de Wright y Mies van der Rohe, visitando a Neutra en los

Ángeles, con quien estableció una prolongada amistad. También viajó en agosto a

Jerusalén, como arquitecto del Santo Sepulcro.

Centro de estudios hidrográficos.

Este conjunto alberga la

oficina y el laboratorio de hidráulica de la Dirección General de Obras

Hidráulicas. Según el arquitecto Miguel Fisac, la concepción arquitectónica es

de gran sencillez formal y de una absoluta expresividad estructural. Todo ello

muestra de una arquitectura en que, ante las necesidades funcionales de la

edificación, prima la respuesta estructural clara y arriesgada del hormigón. En

el programa propuesto, la solución estructural debería ser interesante: “la

cubierta del laboratorio, para cumplir las exigencias requeridas de luz

cenital, era la clave del problema que debería resolver”. El conjunto está

formado por dos pabellones, destinados a servicios y laboratorios para la

investigación hidrográfica, construidos íntegramente en hormigón armado, con

carpinterías de aluminio y acabados en hormigón visto. El edificio principal,

de siete plantas, está destinado a contener un programa de despachos, oficinas,

salas de juntas, salón de actos y espacios de uso común. Su volumetría es

vertical y prismática, las plantas son rectangulares y la distribución sigue

una retícula. Junto a él se desarrolla el segundo pabellón destinado a los

laboratorios. Una gran nave de modelos y otras dos, más pequeñas, para túnel de

cavitación y ensayo de máquinas, forman el núcleo principal de trabajo del

laboratorio de hidráulica, que se completa con un edificio de dos plantas,

destinado a despacho de auxiliares de los técnicos, talleres, cafetería,

vestuario, comedor de obreros, etc. Este segundo volumen, contiene una nave

diáfana de 88 x 22 m que, por su resolución formal, constituye un exponente en

la arquitectura madrileña de ese momento. Ante la necesidad de obtener una

rigurosa uniformidad lumínica que impidiese la incidencia directa del sol,

Fisac diseñó una estructura de cubrición formada por vigas huecas de gran luz

realizadas en hormigón pretensado y apoyadas, generalmente, sobre muros lisos

sin huecos. La reiteración de estas piezas no sólo da respuesta a las

necesidades estructurales del gran vano, sino que creaba unas posibilidades

estéticas de contraste que constituyen la identidad del edificio. También forma

parte del conjunto el edificio de reología de dos plantas y una vivienda para

el guarda-conserje. El cálculo de las estructuras fue efectuado por los

ingenieros de Caminos Julián González Montesino y José María Priego y el equipo

de cálculo del mismo centro. El enlace de las partes antagónicas del conjunto

se consigue a través de la incorporación de una marquesina, elemento plástico y

ligero formado por pequeñas piezas también de hormigón. En 1969, el ingeniero

José Antonio Torroja construyó una nueva nave de ensayos fluviales.

Iglesia de Santa Ana Madrid

El edificio se organiza a partir de los

nuevos conceptos espaciales propuestos por el Concilio Vaticano II, según los

cuales los feligreses deben rodear al oficiante para conseguir una mayor

participación y el altar se convierte en un foco dinámico, la direccionalidad

del espacio cristiano se multiplica y la cabecera es un fondo más flexible.

Estas premisas proporcionan una forma radial que converge en un amplio ábside

con tres concavidades destinadas al propio altar, a la consagración y a la

comunión. La mejora acústica se consigue dividiendo el muro de acceso en tres

curvas convexas que propician la dispersión sonora. La iluminación cenital

sobre el ábside jerarquiza el espacio con la nave en penumbra y la eclosión

lumínica en el altar.

La iglesia emerge del amplio complejo

horizontal, que incluye centro parroquial, vivienda y otras dependencias,

articulados mediante patios y galería que permiten un desarrollo organicista,

amable y unitario. La estructura de muros de carga de hormigón y cubiertas de

piezas tubulares, que el arquitecto utilizaría desde este momento, denotan un

brutalismo de influencia lecorbusierana y determinan y singularizan su potente

imagen exterior en el entorno.

I B M

Edificio de oficinas estudiado a partir

del programa y de las condiciones óptimas del trabajo. Destaca el desarrollo de

la fachada a poniente compuesta por el sistema "boomerang" denominado

así por su autor compuesto por dos piezas pretensadas huecas, contrapeándose y

dejando un espacio entre sí. Se crea un

espacio neutro, independiente del exterior, teniendo en todos sus puntos las

mismas características de iluminación, insonorización... Se resolvió de una

manera especial el problema de la electricidad estática., aislamiento acústico

(reducido a 30 decibelios)

Libreria CESIC

En 1948 se encargó a Miguel Fisac la

construcción de una Librería destinada a vender las publicaciones del propio

CSIC. Fisac ya había construido algunos edificios para este organismo, entre

ellos su sede central en la calle de Serrano, junto con Vallespín en cuyo

estudio había comenzado a trabajar siendo aún un joven estudiante de

Arquitectura. En todos los casos también diseñó sus espacios interiores y

mobiliario. Su filosofía, influenciado por la arquitectura nórdica, que acababa

de conocer, era global, se trataba de diseñar hasta el más mínimo detalle,

desde la iluminación a los picaportes.

En la Librería tanto para los muebles

como las molduras de las puertas y ventanas, interiores y exteriores, y otros

elementos utilizó madera de pino desalburizada, según él mismo explicó, tratada

con cal para resaltar la veta natural y luego rascada para eliminarla.

Su ambiente es muy cálido y acogedor, con

sus estanterías llenas de sugerentes libros, y las mesas y las sillas diseñadas

por Miguel Fisac, que ocupan los estudiosos o personas que acuden a las

tertulias que allí tienen lugar de vez en cuando.

Merece la pena visitarla. Es, como ellos

mismos afirman en su web, un lugar delicioso para la lectura de buenos libros.

Vivienda bahía de Mazarron

El terreno es una ladera rocosa, de unos 30o de inclinación, con vistas hacia el mar.

Se edifica una pequeña vivienda con una disposición y una calidad de materiales muy modestas, en las que las diferentes piezas de que consta la casa están formadas por cuatro módulos que van disminuyendo de tamaño y que se van apoyando cada uno en el anterior.

En el primer módulo se dispone una terraza, cuarto de estar, comedor y cocina, y cada uno de los restantes módulos es una habitación dormitorio con su cuarto de aseo.

La ocasión de una vivienda de vacaciones para sí mismo permitió a Miguel Fisac distanciarse de las convenciones e investigar otras formas de relación con el territorio. Es probablemente su respuesta más original a la problemática de la relación de la vivienda con el lugar en un escenario de ocio. Propuesta en un promontorio frente al mar, un escarpado punto de la costa, ofrece la versión más radical de una arquitectura del turismo, respondiendo mediante estos prismas apilados y desplazados ligeramente en sentidos alternos, que se benefician mediante el procedimiento de la superposición en distintos niveles de las espléndidas vistas del enclave. Así mismo nos sirven para resolver la acusada pendiente del entorno. Son cuatro superficies mínimas rectangulares que fragmentan los usos y los resuelven como máquinas para habitar. El contraste entre la abstracción geométrica de los prismas blancos y la expresiva textura de los muros de mampostería remite a las nuevas actitudes hacia el paisaje que, por entonces habían ido evolucionando con la sensibilidad moderna.

Interesante en su implantación, la obra sería solo cuestionable por su excesiva carga objetual, tan estricta en sus planteamientos compositivos que renuncia, incluso, a utilizar el espacio generado por las cubiertas.

Vigas hueso

Comienza el estudio de las estructuras de

hormigón armado a principios de la década de los cincuenta, con una serie de

marquesinas y galerías porticadas de membrana ondulada que encontramos en

edificios como los Dominicos de Valladolid o el Instituto de Profesorado de la

Ciudad Universitaria. Pero no es hasta 1958, cuando a partir de su concepción

de la arquitectura adintelada y de las nuevas posibilidades que le brindaba la

incorporación de la industrialización y prefabricación al campo de la arquitectura,

comienza a desarrollar una investigación con piezas huecas de hormigón

armado.

La misma solución fue aplicada con

posterioridad en las cubiertas de las fábricas de Vich y Montmeló para luces

de 16 metros, en las que se realizaron unas pequeñas modificaciones en el

diseño de las secciones triangulares de las piezas, consistentes en la

colocación de los cables de la armadura pretensada en los núcleos de tensión

de sus vértices de una forma lineal, frente a la primitivas disposición en el

Centro de Estudios Hidrográficos en catenaria. Esta modificación supuso,

además de simplificar el proceso de fabricación, abaratar el costo de

ejecución.

Para el Instituto Núñez de Arce de

Valladolid (1961) se diseñaron las primeras piezas huecas pretensadas (hoy

desaparecidas).Esta solución, la más empleada con posterioridad, la podemos

encontrar en la Parroquia de Santa Ana, en el Colegio de la Asunción o en el

Centro de Cálculo de la Ciudad Universitaria.

Encofrados flexibles

Siempre ha dado mucha importancia a la

terminación y acabado de las superficies en los cerramientos de todos los

edificios que ha proyectado. El uso del hormigón armado le lleva a preocuparse

del tratamiento superficial como algo dependiente de su propia cualidad, blanda

y pastosa. De aquí surge su patente de "encofrado flexible" que en

los años 50, fueron diseñados con escayola, y más tarde lo realiza con

paneles de madera revestidos de una lámina de polietileno. Al principio era un

tratamiento de la superficie exterior, hasta que al final consigue llevar

también al interior el tratamiento de sus "encofrados flexibles" en

los muros de hormigón. De esta forma, se identifica materia con forma, con

estructura, con construcción, con decoro y con espacio. Consiguiendo así, que

la superficie no sea dependiente de la arquitectura, sino que sea la

protagonista de la arquitectura.

Comentarios

Publicar un comentario